1- SPIEGAZIONE DI COLOSSESI 2:16,17

Colossesi 2:16-17 «Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, a noviluni o a sabati; queste cose sono ombra di quelle che devono venire…».

Questo testo viene usato molto spesso da coloro che vogliono annullare o gettare discredito sul sabato biblico, che è uno dei dieci comandamenti. Con molta superficialità il sabato viene relegandolo alla legge mosaica, e quindi non più vincolante. Molti credenti asseriscono che, i cristiani del nuovo patto non sono più sotto la legge ma sotto la grazia. Quindi, seguendo questo ragionamento, viene spontanea una domanda: ma i cristiani del nuovo patto possono trasgredire anche gli altri nove, come trasgrediscono il quarto comandamento? Se violo il riposo sabatico che è uno dei dieci comandamenti, allora posso anche rubare, mentire, adulterare, etc.? Tanto non siamo più sotto la legge! Romani 3:31 «Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No di certo! Anzi, confermiamo la legge». Ovvio che no! Non possiamo annullare, modificare o rigettare la legge di Dio, ma dobbiamo usare la legge nel modo giusto. Il decalogo, che è la legge morale, non ci è stata data come strumento di salvezza, ma solo per conoscere cosa è peccato e cosa non lo è, perché questo è il ruolo della legge! La legge non ha il potere di salvare nessuno, semmai ci condanna… poiché ci mostra il peccato che ci sta separando da Dio.

Romani 7: 7-13 Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No di certo! Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge; poiché non avrei conosciuto la concupiscenza, se la legge non avesse detto: «Non concupire». Ma il peccato, còlta l’occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza; perché senza la legge il peccato è morto. Un tempo io vivevo senza legge; ma, venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morii; e il comandamento, che avrebbe dovuto darmi vita, risultò che mi condannava a morte. Perché il peccato, còlta l’occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e, per mezzo di esso, mi uccise. Così la legge è santa, e il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque per me morte? No di certo! È invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono; affinché, per mezzo del comandamento, il peccato diventasse estremamente peccante.

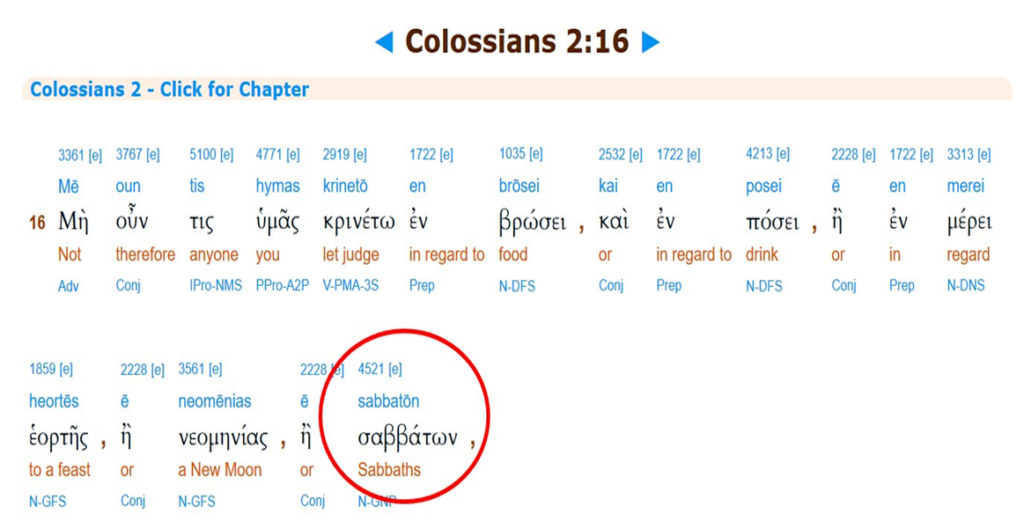

Fatta questa precisazione sui 10 comandamenti, che sono tutti validi e vincolanti, andiamo ad analizzare il testo di Colossesi 2. Molti di coloro che usano questo versetto, non tengono conto né del contesto in cui è inserito e nemmeno della grammatica greca, e non tengono neanche conto che sta parlando dei “sabati”, che non è il sabato settimanale o settimo giorno. I “sabati” a cui fa riferimento Paolo, NON sono il plurale della parola sabato, ma sono dei periodi di tempo, e sono le festività ebraiche. Questi periodi di tempo o giorni festivi, potevano cadere in un qualsiasi giorno della settimana, e veniva considerato come uno “shabbâth”; poiché, essendo un giorno festivo, dovevano astenersi da qualsiasi lavoro e riposare. Purtroppo, Colossesi 2:16-17 è il testo più usato contro l’osservanza del sabato settimo giorno, oltretutto impropriamente. Alcuni, vogliono far dire a Paolo che il sabato è stato annullato, perché ombra di cose che dovevano venire, ma di fatto il testo non dice quello. Che cosa dice il testo veramente? Nell’Antico Testamento, la parola ebraica shabbâth compare moltissime volte, ma non tutte le volte si riferisce al sabato del quarto comandamento.

L’apostolo Paolo sta citando un testo che si trova nell’ A.T., dove le parole, feste, noviluni e sabati, compaiono nello stesso ordine: “Farò pure cessare tutte le sue gioie, le sue feste, i suoi noviluni, i suoi sabati, e tutte le sue solennità” (Osea 2:11). Il popolo di Israele aveva un calendario con sette festività, che sono: pasqua, azzimi, primizie, settimane (pentecoste), trombe, espiazione e tabernacoli. In Osea 2:11, la parola “feste” deriva dalla parola ebraica hag che è usata per le feste della pasqua, delle primizie e dei tabernacoli, che erano feste solenni, e che un vero israelita era tenuto a recarsi a Gerusalemme per celebrarle.

In Osea 2:11, la parola “sabati” si riferisce ai sabati cerimoniali, che erano giorni nei quali il popolo si asteneva dal lavorare, come se fosse un sabato settimanale. Questi “sabati” erano in aggiunta ai normali sabati settimanali o settimo giorno (cfr. Levitico 23:37-38); essi erano: il primo e il settimo giorno della festa degli azzimi, la festa della pentecoste, la festa delle trombe, il giorno dell’espiazione, il primo e l’ottavo giorno della festa dei tabernacoli (cfr. Levitico 23:7-8,21,24,32,35-36). La festa delle trombe e del giorno dell’espiazione sono esplicitamente chiamate “sabati” (nell’originale ebraico) (cfr. Levitico 23:24,32).

Osea 2:11 parla delle feste ebraiche (pasqua, primizie e tabernacoli), dei noviluni e dei sabati (festa delle trombe e giorno dell’espiazione); esse erano un’ombra di cose a venire, ossia erano un’illustrazione delle varie fasi del piano della salvezza. Con la morte, sepoltura e risurrezione di Gesù, si adempiono le prime quattro feste del calendario ebraico: pasqua, azzimi, primizie e settimane (pentecoste). Restano le ultime tre feste: trombe (resurrezione dei morti), espiazione (giudizio), tabernacoli o capanne (millennio o vita eterna).

2 - SABATO E SABATI

Sabato (7° Giorno) = Sabbasin (σάββασιν) – Sabati = Sabbaton (σαββάτων)

Vediamo ora cosa sono i “sabati”, che in greco sono detti: SABBATON. Ecco quanto riporta il Greek-English Lexicon of the N.T. edito da F.W. Danker, traduzione del Bauer in tedesco, che rappresenta il punto di riferimento classico per i lessici del greco neotestamentario.

1 – “Il settimo giorno della settimana nel calendario israelitico, contraddistinto dal riposo dal lavoro e da speciali cerimonie religiose, sabato”.

2 – “Un periodo di sette giorni, settimana”. Ad esempio, nella parabola del fariseo e del pubblicano, il primo dice: “io digiuno due giorni la settimana” (in greco: tou sabbatou – Luca 18:12). Dove si evince che, il significato di sabbaton è quello di “settimana”.

L’uso viene infatti testimoniato da altri testi come per esempio:

Matteo 28:1 “Opse de sabbatôn, têi epifôskousêi eis mian sabbatôn, êlthen Mariam hê Magdalênê kai hê allê Maria theôrêsai ton tafon”.

“Nella notte del sabato, verso l’alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l’altra Maria andarono a vedere il sepolcro”.

Marco 16:2 “Kai lian prôi têi miai tôn sabbatôn erchontai epi to mnêmeion anateilantos tou hêliou”.

“La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro al levar del sole”.

Marco 16:9 “Anastas de prôi prôtêi sabbatou efanê prôton Mariai têi Magdalênêi, par’ hês ekbeblêkei hepta daimonia”.

“Or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato sette demoni”.

Luca 24:1 “Têi de miai tôn sabbatôn orthrou batheôs epi to mnêma êlthon ferousai ha hêtoimasan arômata”.

“Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano”.

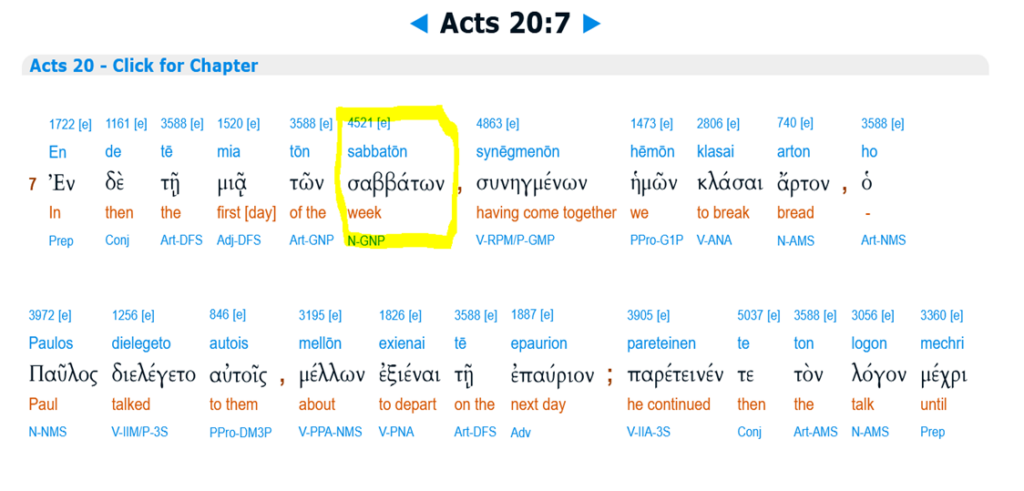

Altro esempio dove la parola sabati = Sabbaton (σαββάτων) indica la settimana e non il sabato settimo giorno

Atti 20:7 “En de têi miai tôn sabbatôn sunêgmenôn hêmôn klasai arton ho Paulos dielegeto autois, mellôn exienai têi epaurion, pareteinen te ton logon mechri mesonuktiou”.

“Il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava ai discepoli, e prolungò il discorso fino a mezzanotte”.

1Corinzi 16:2 “Kata mian sabbatou hekastos humôn par’ heautôi tithetô thêsaurizôn ho ti ean euodôtai, hina mê hotan elthô tote logeiai ginôntai”.

“Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi, a casa, metta da parte quello che potrà secondo la prosperità concessagli, affinché, quando verrò, non ci siano più collette da fare”.

Questi testi non mostrano nulla di sconvolgente o che induca a pensare che tutti i giorni siano uguali, ma riportano il modo con cui i giudei e non solo i giudei di lingua greca declinavano i giorni della settimana. La domenica era indicata con: “il primo della settimana”, e la settimana si concludeva con il riposo sabatico che era il “settimo della settimana”.

Questo fatto è invece chiarificatore di quel testo di:

Colossesi 2:16 “Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, a noviluni o a sabati; queste cose sono ombra di quelle che devono venire…”

Dove troviamo il vocabolo sabbaton, al plurale, che associato al termine feste e noviluni, e ci aiuta a comprendere che si può legittimamente interpretare come “giorni generici” o “settimane”, insomma “periodi” dedicati a non meglio precisate attività religiose che, visto il contesto di apologetica anti-gnostica, non possono essere in alcun modo ricondotti allo Shabbat biblico.

Dal contesto, si comprende che i Colossesi erano certamente stati sviati da una filosofia di quel tempo, che aveva cercato di fondere il paganesimo con l’ebraismo, nota agli storici con il nome di sincretismo gnostico (sincretismo = sistema filosofico o religioso che tende a fondere varie differenti dottrine / gnosticismo = sistema di filosofia religiosa i cui sostenitori pretendono di avere una conoscenza completa). Siamo sicuri di questo, perché la terminologia usata da Paolo in questo testo risente del vocabolario pagano. Al versetto 8, l’apostolo mette in guardia proprio contro la filosofia, la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo (in greco: “del cosmo”). Ora, il sabato del quarto comandamento, come anche i sabati cerimoniali non erano certo frutto di tradizioni umane. Infatti, ai seguaci di questa filosofia, oltre alle pratiche dell’ascetismo e dei digiuni come condizioni di santità e salvezza, mediante le quali ci si predisponeva alle rivelazioni (a cui si allude al versetto 18: le “visioni” come traducono per esempio Luzzi e TILC), era imposta anche l’osservanza dei tempi sacri che venivano tolti dal calendario liturgico ebraico (cioè le feste cerimoniali osservate con un riposo uguale a quello sabbatico). Come tutte le filosofie d’origine pagana, questa esaltava la salvezza per opere meritorie invece che per grazia divina. Paolo infatti spiega che non è l’ascetismo quello che ci può salvare dal peccato:

Colossesi 2:23 > “Queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta, nella falsa umiltà e nel trattamento duro del corpo, ma non hanno alcun valore contro le intemperanze carnali” (ND).

L’osservanza dei giorni presi a prestito dal calendario liturgico ebraico era dedicata alle potenze cosmiche, a cui si allude ai vers. 8 (“gli elementi del cosmo”) e 15 (“i principati e le potestà” termini con cui nel Nuovo Testamento si identificano le varie gerarchie di angeli, anche quelli decaduti). Queste potenze del cosmo erano oggetto di culto e identificate con gli angeli. E proprio di “culto degli angeli” che parla Paolo al vers. 18, un’allusione veramente incomprensibile se il contesto si riferisce unicamente all’antica legge mosaica, ma chiara invece all’interno del discorso sul sincretismo gnostico. Ora, venendo ai tanto discussi vv. 16-17, notiamo che Paolo chiama le prescrizioni imposte dalla filosofia (sulla falsariga delle feste mosaiche) “ombre di cose che dovevano avvenire”. Paolo reputa dunque le prescrizioni mosaiche – di cui l’eresia fa oggetto di osservanza – come una profezia, una raffigurazione di realtà future incentrate su Cristo: le “ombre” erano le “le feste, i noviluni, i sabati” (sabati cerimoniali, naturalmente). Non si vede come l’apostolo avesse potuto collegare a questo discorso il quarto comandamento del Decalogo. Il sabato della Legge Morale, infatti, non è mai stato una profezia che doveva compiersi con l’avvento del Messia (anche se simboleggiava la salvezza e il riposo eterno del futuro Regno di Dio), ma al contrario, è sempre stato soprattutto il ricordo di un evento passato, cioè la creazione! È invece evidente il valore messianico delle feste annuali ebraiche che erano “ombre di cose avvenire”! Paolo le menziona perché, insieme alle pratiche ascetiche, facevano parte della falsa dottrina filosofica di Colosse, che aveva influenzato la chiesa.

Galati 4:9-10 “Ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi, di cui volete rendervi schiavi di nuovo? Voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni!” (NR).

Anche qui sono citate espressamente le feste cerimoniali: l’argomento non è certo il sabato, come taluni sostengono nel tentativo di dimostrarne la non validità per i cristiani:

– Giorni → sono i sette sabati delle solennità ebraiche, chiamate così perché osservate con un riposo simile a quello del comandamento: da tramonto a tramonto, anche se cadevano in un qualsiasi giorno della settimana.

– Mesi → si tratta dei noviluni.

– Stagioni e anni (o “tempi”, letteralmente “periodi stabiliti”) → sono le festività annuali del calendario religioso ebraico, cioè gli “anni sabatici” (ogni sette anni) e i “giubilei” (ogni 50 anni).

Forse che il sabato della creazione e del Decalogo può essere paragonato ai “deboli e poveri elementi” citati al vers. 9? Esso era ben distinto dalle altre feste: per esempio in Levitico 23:37-38, Dio cita queste feste da celebrare, “oltre ai sabati dell’Eterno”. Se il riposo sabbatico conducesse alla schiavitù, allora anche Iddio ne fu soggetto, poiché Egli lo santificò dando così un esempio eterno all’uomo! La legge morale è presentata da Giacomo (2:12) e da tutto il pensiero biblico come “la legge della libertà”, non come una schiavitù! Inoltre, né il sabato né nessun altro dei dieci Comandamenti potrebbe essere considerato come “ombra del futuro”, me è ovvio che Paolo in questo testo di Colossesi 2 sta alludendo alle festività della legge cerimoniale. I dieci comandamenti sono la legge morale o regale, come chiaramente detto in Giacomo 2, e sono universali, immutabili, obbligatori ed eterni.

Giacomo 2: 8-11 Certo, se adempite la legge regale, come dice la Scrittura: «Ama il tuo prossimo come te stesso», fate bene; ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato e siete condannati dalla legge quali trasgressori. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Poiché colui che ha detto: «Non commettere adulterio», ha detto anche: «Non uccidere». Quindi, se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge.

CONTATTI

SCRIVICI UN’EMAIL, CHIAMACI O CONTATTACI TRAMITE IL FORM !